1. はじめに:関数の苦手意識は「全体像の理解」で克服できる

1-1. そもそも「関数」ってなに?

中学生になると、「関数」という言葉が登場しますが、いきなり難しそうに感じる人も多いのではないでしょうか?

関数とは、ある数(x)を決めると、それに対応して別の数(y)が決まるという関係のことです。

たとえば、パンを1個100円で買う場合、「x=買った個数」「y=支払う金額」とすると、

y = 100x

という関数の式で表せます。逆に言うと、yが決まればxが決まるとも捉えられます。

このように、関数は「変化するものどうしの関係」を表したものなのです。

1-2. なぜ関数が難しく感じるのか?

関数が苦手という中学生は、「何をどう考えればいいのかわからない」という状態になりがちです。具体的には、

- 式を立てるのが苦手

- グラフを描くのが面倒

- 文章問題になると混乱する

こうした悩みは、関数の基本パターンをしっかり押さえていないことが原因であることが多いです。この記事では、まずは一次関数・二次関数の基本から、グラフや文章題の考え方まで丁寧に解説します。

2. 一次関数の基本と解き方

2-1. 一次関数とは?基本の形と意味(y = ax + b)

一次関数とは、xの一次式(1乗の式)でyが表されるものです。

基本の形は、

y = ax + b

ここで、

- a:変化の割合(xが1増えるとyはいくつ増えるか)

- b:切片(x=0のときのyの値)

たとえば「y = 2x + 1」なら、

- xが1増えるごとに、yは2ずつ増える

- xが0のとき、yは1

という関係を表しています。

2-2. 一次関数のグラフの書き方(表の作り方〜グラフ作成)

グラフを書く手順は次のとおりです:

- xにいくつかの値(−2〜2など)を代入して、yの値を求める

- 表にまとめる

- 求めた点を座標平面にプロット

- 点を直線で結ぶ

例:y = 2x + 1 の場合

| x | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |

|---|---|---|---|---|---|

| y | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 |

この5点をグラフに書いて直線を引けばOKです。

ここでは丁寧に説明するために5点を書いていますが、直線というのは2点が決まれば書けるので、グラフが通る2点が分かれば一次関数の式が書けるということです。

2-3. 一次関数の問題を解く3ステップ

- 表を作る(xとyの関係を数値で確認)

- グラフを描く(直線の傾きと切片を意識)

- 文章題では式に変換(xとyが何を表しているか明確に)

2-4. よく出るパターン問題とその考え方

- グラフと式の関係を問う問題:y=ax+bの「a」は傾き、「b」は切片と理解して解く

例)このグラフの「傾き」(「変化の割合」)は何ですか? - 2点を通る直線の式を求める問題:変化の割合aを計算 → 点の座標を使ってbを出す

2-5. 点数を取りやすいポイント

- 表は丁寧に作成(計算ミスを防ぐ)

- グラフは目盛りをそろえ、定規を使って正確に描く(図形問題にも役立つ)

- 式に意味を持たせて考える(xとyが何を表すか理解する)

3. 二次関数の基本と解き方

3-1. 二次関数とは?基本の形と意味(y = ax²)

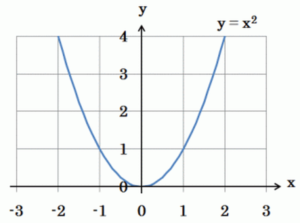

中学で扱う二次関数は、y = ax² という形です。

このグラフは「放物線」と呼ばれる曲線になり、

- aが正(a>0)のときは上に開いたU字型

- aが負(a<0)のときは下に開いた山型

になります。

3-2. 放物線の特徴を知ろう(頂点・軸・対称性)

二次関数のグラフには特徴があります:

- 頂点:グラフの一番低い(または高い)点(x=0のときが頂点になることが多い)

- 軸:左右対称になる線(y軸など)

- 対称性:xの値が左右対称な位置にあるとき、yの値は同じになる

例:y = x² の場合

| x | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |

|---|---|---|---|---|---|

| y | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |

左右対称のグラフになります。

3-3. 二次関数のグラフの書き方

- xにいくつかの値を代入して、yを求める

- 表を作成

- 座標をグラフに書いて、なめらかな曲線で結ぶ

※直線ではなく、なだらかな放物線を描くのがポイント。

3-4. 二次関数の文章題の読み取りとアプローチ

- 文章中の「高さ」「距離」「時間」などをxやyに置き換える

- 例:「ボールを投げた高さの変化」→ y=ax²の式で表す

- 与えられた条件から、aの値を決めて式を作成

3-5. 点を取るためのチェックポイント

- グラフの軸・頂点・対称性を丁寧に表す

- 表の数値にミスがないか確認

- 放物線をなめらかに描く練習をする

4. 関数の文章題を解くコツ

4-1. 「変化の割合」を使いこなそう(一次関数)

一次関数では「変化の割合」が超重要。これは「傾き」とも呼ばれます。

変化の割合 = yの増加量 ÷ xの増加量

文章問題でも、「1時間で◯km進む」「1個あたり◯円」など、変化の割合を見つけて式を立てましょう。

4-2. 「対応表」を活用する考え方

xとyの関係を数値で確認したいときは「表」が便利。

対応表を作ることで、どんな変化があるのか、どんな式になりそうか見えてきます。

4-3. 式に置き換える練習方法

文章の中の「〜に比例する」「〜の何倍」「◯個で△円」などを見つけたら、それをxやyに置き換えて式にする練習をしましょう。

例:「1個100円のリンゴをx個買う」→ y = 100x

4-4. 問題文を図や表に「見える化」しよう

文章を読んでもイメージできない場合は、

- 表にまとめる

- 簡単な図を書く

- 関係を線でつなぐ

など、「見える化」することで理解が進みます。

5. 関数問題を解くための学習法と勉強のコツ

5-1. 解き方のパターンを覚えて得点源にする

関数問題には「よく出るパターン」があります。たとえば:

- 表から式を立てる

- グラフから情報を読み取る

- 一次関数と二次関数のグラフの交点を求める

これらは繰り返し練習すれば、確実に点を取れる問題になります。

5-2. グラフを「自分の手で描く」ことの重要性

関数の理解は、グラフを描くことで深まります。

ノートやプリントに何度もグラフを描いて、「目で見て」関係性をつかみましょう。

5-3. ミスしやすいポイントの対策法

- 符号ミス(−が+になっている)

- 計算ミス(2×3=5みたいな初歩的なミス)

- グラフの目盛りミス(ずれてプロット)

→ これらは「見直し」を習慣にすることで防げます。

5-4. 使えるおすすめ問題集や無料教材の紹介

- 学校のワーク(基本問題が充実)

- スタディサプリやTry IT(動画で学べる)

- 教科書準拠の問題集(書店で購入可)

6. おわりに:関数を苦手から「得意」へ変える第一歩

6-1. 最初はゆっくりでも「分かる感覚」を大切に

関数は、慣れるまでは時間がかかります。最初は理解できなくても焦らず、「あ、わかった!」という感覚を大切にして、少しずつ前に進みましょう。

6-2. 練習すれば、関数は「点が取りやすい単元」になる!

関数は最初こそ難しく感じますが、問題のパターンが決まっているので、覚えて練習すれば点が取りやすいです。

苦手意識を少しずつなくして、「関数=得意!」と言えるようになりましょう!

コメント